2025.02.04

育児と仕事の両立を応援したい、

社員の想いから生まれたプロジェクトとは

日本における男性の育児休業取得率が2023年度、初めて30%を超えました(※1)。従業員数が1000人を超える企業では、男性社員の育休取得状況の開示が義務付けられるなど社会的背景もあり、企業における男性の育休取得は進みつつあります。しかし、共働き世帯が増えてもなお、育児における男女の役割分担の固定観念は根強く、多くは女性側が家事・育児に追われ、仕事を制限せざるをえないケースや、ときには離職という選択をしてしまうケースもあります。

多くの女性社員が活躍するベネッセコーポレーションでは、社員の声から生まれた「ワーキングペアレンツPJ(プロジェクト)」が始動。「妊娠・出産・育児」×「仕事」をする上での「働きにくさ」「マネジメントの難しさ」を解消しようと、さまざまな支援活動を行っています。活動を通じて、育児と仕事の両立に特に悩む育休復帰1年目を軌道に乗せ、みんなが「働きやすい」環境づくりをめざす、このプロジェクトの担当者に話を聞きました。

※1)厚生労働省「令和5年度雇用均等基本調査」より

ライフイベントごとに、キャリア形成との

二者択一を迫られる女性とその背景

人生における一大イベント「妊娠・出産・育児」、そしてその後に直面する人も多い親の「介護」。こうしたライフステージごとのイベントに際し、家庭内での男女の役割分担は以前と比べ飛躍的に進むものの、一方で女性の負担が大きく残る実態もあります。その背景には、固定的な性別役割分担意識といった構造的な課題が残っているケースも見受けられます。

母親になっても働き続けたいという意思があり、育児休業制度等を利用した後に職場復帰をしようとしても、いわゆる“保活”で苦戦したり、思い通りに働けない状況に心が折れ、復帰をためらったり働き方を変えざるを得ないという方もいらっしゃいます。

ベネッセコーポレーションの妊娠・出産・育児ブランド『たまひよ』が行った調査「たまひよ妊娠・出産白書2024」では、「日本社会は出産・育児がしやすいか?」の問いに、女性は7割以上、男性は5割以上が「そう思わない」という回答がありました。(「日本の社会は、子どもを産み育てやすい社会だと思いますか?」という設問に対し「あまり+全くそう思わない」の合計)。自治体の子育て支援策は増えていますが、子育てにネガティブな意見が増加傾向にあり、男女でも差があるのが実態です。

なぜ、日本はこれほどに「出産・育児がしにくい社会」だと多くの人が感じるのでしょうか。その一つの手がかりともなるデータがあります。子育て層が多い30代について、日本では男性正社員の7割以上が週43時間以上働くなど、ほかの年齢層と比較しても長時間労働の傾向が強くあります。また、男女別に見た生活時間の国際比較では、日本の男性は有償労働時間(仕事、通勤など)が特に長く、一方で無償労働時間(日常の家事、世帯員のケアなど)は短く、女性が多くを担っている現状が浮き彫りとなっています。

育児と仕事の両立1年目を軌道に乗せたい。

手探りで始まった支援の形

そんな中、働く母親と父親~ワーキングペアレンツがともに「健康に、前向きに、働き続けられる状態を目指して」変化を生み出したい。そんな現場社員の想いから誕生したのが「ワーキングペアレンツプロジェクト」です。元は全社の提案制度で2次審査まで進むも、惜しくも敗退した企画を引き継ぎ2022年からプロジェクトに入ったのが谷井 美奈子(ベネッセコーポレーション 人財ソリューション部)でした。

「今まさに育休に入りながら、当事者として現在もプロジェクトに関わっている前任者の大変な熱い思いで最初の企画が提案されました。そして、『とてもいい企画なのでうちの部門でもやってみよう』そう言ってくださった部門トップの全面的な支援のもとで活動をスタートしました」

部門での活動を経て、再度の挑戦として臨んだ2023年の社内提案制度では特別賞を受賞。「今では、人財部門やダイバーシティ推進室などまさに部門の垣根を超えた全社での活動へと自然につながっていきました」というプロジェクト。その活動のベースには、谷井自身の経験も大きく影響していたといいます。

「自分自身、産休・育休明けのときに仕事と育児の両立に悩んだ経験がありました。忙しいときに限って子どもが病気になって保育園からお迎えコールがきたり。家族にも病気がうつって、休みが長引く…そんな、一人ではコントロールできない不測の事態が起きては『自分で何とかするしかない』ともがき続けるうちに体調を崩すことも。だからこそ、ワーキングペアレンツがもっと健やかに前向きに働き続ける環境づくりをしたいと考えました」

プロジェクトでは、特に「産休・育休からの復職前後」の人を対象に、その支援に注力する活動を行ってきました。

「復職1年目から育児と仕事を軌道に乗せるためには、復職後だけではなく、復職前からのサポートが欠かせないと考えました。そして、(当事者である)ワーキングペアレンツだけではなく、復帰者を受け入れる側の管理職にもヒアリングを重ねました。すると、管理職の方にもまた『時間制限があるメンバーのいるチームマネジメントの難しさ』という課題を抱えがちであることに気づきました。ワーキングペアレンツを支援する、そのためには『誰もが働きやすい職場づくり』をしていくこと、何よりもお互いの相互理解が大切であることがわかったんです」

そうだとして、そのために何から始めればいいのか。探し始めたとき、新たに創り出すのではなく、すでにそのための情報やプロが社内にはすべてそろっていることに気づきます。

ベネッセグループには、妊娠・出産・育児情報誌の「たまごクラブ・ひよこクラブ」、ベネッセスタイルケアが運営する「ベネッセの保育園」、ベネッセシニアサポートが提供している「介護や育児との両立支援(管理職支援を含む)」もありました。

「最新の育児トレンドや、今と昔の意識の違いなどは『たまひよ』編集長に語っていただける。保活時のチェックポイントは『たまひよ』編集部や、『ベネッセの保育園』の現場から知見を教えていただける。育児との両立支援については管理職支援も含めすでに他社に提供しているグループ会社があるなど、ゼロからつくり上げる必要がないこと。すべての資源がグループ内にあることがプロジェクトを加速させてくれました」

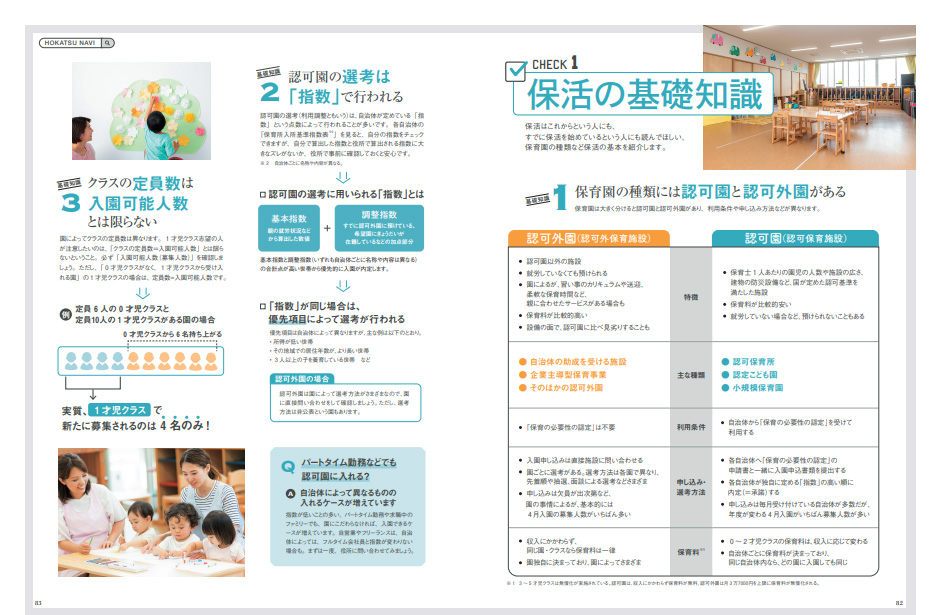

「保活」の基礎知識から、保活の段取りや園見学時のチェックポイントなどを丁寧に解説。

継続的な支援を届けるため単発では終わらせない。

働きやすい環境をつくり、社員の「よく生きる」を実現

現在、プロジェクトではワーキングペアレンツ向けに「休業準備支援」「保活支援」「復職準備支援」「両立支援」、管理職向けに「マネジメント支援」の5つのカテゴリーの支援施策で、「働きやすい」環境を整えようと毎月のようにオンラインセミナーを開催しています。

「育休復帰準備セミナー」に参加した女性社員からは「具体的なアドバイスや情報が役に立った」という声、「育休復帰準備セミナー」に参加した男性社員からも「産後の母親に起こる変化を知り、パートナーとして男性育休の重要性を感じた」「自身の業務状況と向き合い、計画的に育休を取っていきたい」など、育児への前向きな意識変化のきっかけになったという反響が数多く寄せられているといいます。

「時短など制限がある中で復帰することで、周りの人に『迷惑をかけてしまうのではないか』という、引け目のような意識をもたれる方も、まだまだたくさんいます。でも、こうしたセミナーを通じて『復職を待っています』というメッセージを伝えることで、不安が払しょくされ、『会社として待ってくれているんだ』と安心感をもっていただけることがうれしいです」と谷井は話します。

最後に、プロジェクトの展望と、これからのワーキングペアレンツにどうなってほしいかを谷井に聞いてみました。

「これまでは、トライアルとしてやってみたいことをさまざまな社内の協力体制の下、数多く形にしてきました。今後は、この取り組みを単発で終わらせてはいけない、そう考えています。そのために、いかにして持続可能な形へと仕組み化していけるかが大切だと思っています。その過程で必ずしも今の施策だけではなく、例えばワーキングペアレンツ同士のコミュニティをつくるなど変化やアップデートも考えながら、一方で施策の効果も示せるよう検証もしていきたいと考えています」

「少し前にこのワーキングペアレンツPJに先輩ワーキングペアレンツとしてご協力いただける方を社内で募集したところ、たくさんの手が挙がり、フリーアンサーを見ても、ものすごい熱量をもって意見やアドバイスを書いてくれる人が多くいました。『誰かのために動きたい』と思える人がたくさんいることは、この会社のなによりの資産です。そんな人たちがお互いのことを思い、サポートしあえれば仕事にも育児にも、もっと前向きな環境を整えられるはず。そして、かけがえのない育児の体験は、本来仕事にもいい影響を与えるはずで、まさにダイレクトにそれが仕事につながるのもベネッセならでは。一人ひとりが『よく生きる』、ウェルビーイングであることは、子どもや家族、職場のウェルビーイングへとつながっていきます。そんなウェルビーイングの連鎖がつながる世界観を、このプロジェクトを通して広げていけたらと思います」

社員の想いから始まった、ワーキングペアレンツとその周りの人たちみんなが働きやすい環境をつくり出すためのプロジェクト。これからも、たくさんの想いをつなげてその活動は続いていきます。

情報協力

- 谷井美奈子(たにい みなこ)

-

ベネッセコーポレーション 人財ソリューション部 2005年ベネッセに入社。 進研ゼミ小学講座「赤ペン先生の問題」、高等学校向け事業に関する業務に従事。その後、人財育成、組織風土改革の業務に携わる。