EPISODE

人と社会の

「Benesse(よく生きる)」

をめざして

AIと人の力。「進研ゼミ」の強みを活かした「チャレンジ AI学習コーチ」で自ら答えを見つける力を!

小学生中学生進研ゼミ

株式会社ベネッセコーポレーション ハイタッチサービス部

香取 潤子

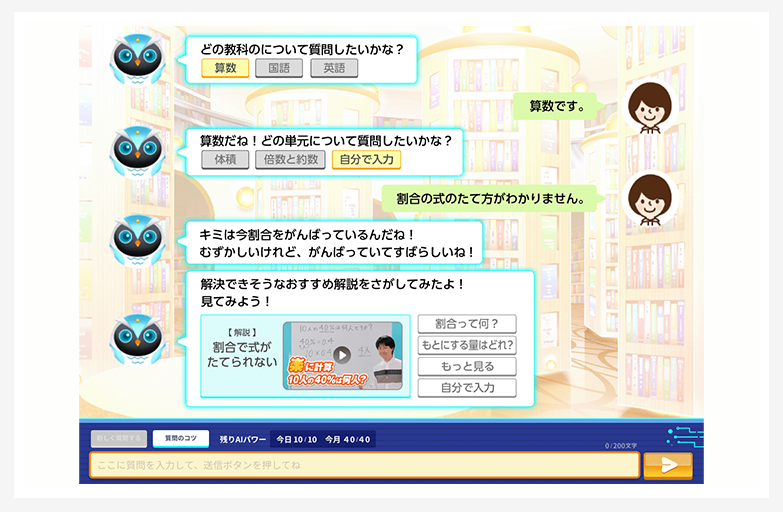

ベネッセコーポレーションの提供する「進研ゼミ小学講座・中学講座」は小学4年生から中学3年生の会員を対象に、いつでも、わかるまで質問できる新サービス「チャレンジ AI 学習コーチ」を2024年3月にリリースしました。 開発の始まりは、子どもが学ぶ中で疑問を持った時にすぐ質問し、自分で解決できるまでやりとりのできるような仕組みが必要ではないか、それはAI(人工知能)を活用すれば実現できるのではないかという発想でした。また、これから生活に浸透してくるAIに子どもたちが触れる機会をつくりたいという思いもあったといいます。日々アップデートする同サービスの責任者である香取に話を聞きました。

解決したかったのは

わからないことを「質問できない」こと

- ―

- 「チャレンジ AI学習コーチ」について、まずは開発に至った経緯を教えてください。

- 香取

-

「チャレンジ AI学習コーチ」は「進研ゼミ」が長年提供していた疑問解消サービスである「質問ひろば」を進化させたものです。

元々のサービスは「進研ゼミ」の会員がWeb上で質問して24時間以内に専門のアドバイザーが回答するものでした。そのため「質問したその場で回答」することが難しい状況でした。時間をおいて回答しても、質問したことを忘れていたり、もう読む気がしなくなっていたりと、困りごとの本質的な解消ができていないのではないかという長年の課題がありました。

- ―

- 小学生や中学生がWebで質問をするだけでも難しいのでは?

- 香取

-

そうなんです。特にこのサービスを使ってもらいたいのは勉強のつまずきを感じ、明日のテストに向けて困りを解消したい成績中位の方でした。けれども質問してくれるのは成績上位の方がほとんどという実情で…。多くの子どもたちにとっては「何を質問すればよいかわからない・言語化できない」「質問するのが恥ずかしい」というハードルがあり、それを越えてもらう工夫が必要だったのです。

実はこの問題を検討している頃、ベネッセの社内では業務改善に生成AIを活用する試みを行っており、手ごたえを感じていました。そこで、生成AIであれば、明日定期テストがあるというときでも24時間いつでも即時回答でき、恥ずかしがらずに質問してもらえるのではないかと考え、「進研ゼミ」の会員向けサービスとして発展・開発していく流れとなりました。

当たり前に生成AIに触れられる機会をつくりたい

- ―

- 保護者のかたから「生成AIを子どもに使わせるのは怖い」などの声はありませんか?

- 香取

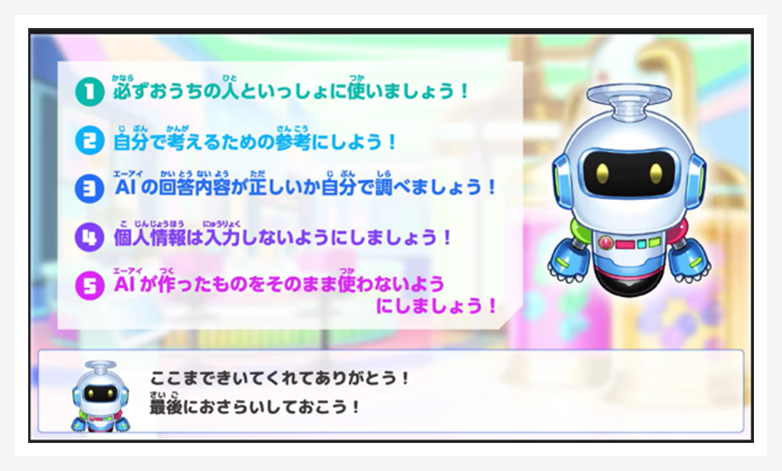

- 今のところ、ほとんどありません。というのは、「進研ゼミ」で生成AIを使った最初のサービスは2023年の夏にリリースした「自由研究お助けAI」でした。その際に、保護者の方の同意がないと使えないようにしたり、「生成AIとの付き合い方」の動画を視聴してもらったりするなど情報リテラシー教育とサービスを併せてご提供しました。単にAIでサービスを提供しただけではなく「どうやって付き合うとよいか」を示すなど、「進研ゼミ」としてお客様と同じ気持ちで心配な点に向き合ってきたので、その前例を生かした結果ではないかと思っています。

- ―

- 2023年の夏というと、生成AIが世の中で注目され始めた頃ですね

- 香取

-

当時は、生成AIを教育に用いることに今以上に賛否両論がありました。しかし時代環境は急激な変化をつづけています。進化するテクノロジーから子どもたちを遠ざけたままでよいのか。「進研ゼミ」としてこの問題をどう考えるのか。そういった検討を何度も重ねました。

そのうえで、生成AIを活用した生活環境で暮らしていくだろう子どもたちに、まずは触れてみる機会をつくり、自分の好奇心に蓋をせず関心を広げていく力をつけてもらうことこそ、わたしたちが取り組むべきテーマだと決めたのです。

- ―

- 疑問に応える仕組みの「質問ひろば」、生成AI活用の先駆けである「自由研究お助けAI」といった前例の知見をもとに、「チャレンジ AI学習コーチ」が開発されたわけですね。使ってみた子どもたちからは、どんな声が届いていますか?

- 香取

-

中学生からは「わからないとき、すぐに疑問を解消できた」「学校だと聞きたいときに聞けないけれど、AI学習コーチならすぐに聞ける」といった即時回答の点が好評です。

また小学生からは、「質問してもほめてくれるのがうれしい」「やる気が出た」という声が届いています。小学生が自ら質問できること自体すごいことです。なので、まずは受け止めてほめる。これは、長年の「赤ペン先生の問題」の添削指導で培われてきたノウハウです。

- 香取

- 以前に比べると保護者の方も含めて生成AI活用への抵抗は格段に減ってきている印象ですが、単純にAIを使えばいいというものでもなく、上手に付き合えるようになる学齢との兼ね合いも考えながら、段階的に取り入れる形にしています。

自分で考え、将来の夢や目標に向かって進んでほしい

- ―

- 新しい学び方がこれからも生まれていくと思いますが、子どもたちに特に身につけてほしいのはどんな力でしょうか?

- 香取

- 自分で考え、振り返る力です。どんなにデジタル化が進んでも欠かしてはいけないところだと思います。そのために、「チャレンジ AI学習コーチ」で子どもから「問題の解答を教えてください」という質問がきても、あくまで解答にたどり着くためのヒントを出すことに徹しています。

- ―

- 「進研ゼミ」もそのために学びの開発を続けていくのですね。

- 香取

- 「自分で考えられるようになるサポート」をより充実させていくことで、将来の夢や目標に向かって進んでいける力をつけてもらえたらと思っています。そのためにAIや人の力をうまく活用して、最適な学びができるようにしていきたいです。たとえば、定期テストの対策への対応など即時性が必要な部分はAI、将来の進路を前向きに考えてほしい大事なときには「進研ゼミ」出身の先輩(大学生)への相談や個別の進路カウンセリングなど、それぞれの強みを生かしてサービスの質を高めていきたいです。

- 香取 潤子(Junko KATORI)

-

「進研ゼミ」教材編集・サービス企画開発に従事し、現在は「赤ペン先生の問題」をはじめとするハイタッチサービスの責任者として「進研ゼミ」の豊富な指導ノウハウ・コンテンツと「生成AI」を掛け合わせた新サービス開発を推進。

※「赤ペン先生」は㈱ベネッセコーポレーションの登録商標です。

撮影:デザインオフィス・キャン ※ご紹介した情報、プロフィールは2025年3月取材時のものです。

「よく生きる」

「よく生きる」