産学連携プロジェクト・大学での課題解決型授業

~学生と考える、地域のウェルビーイングとは?~

ベネッセ ウェルビーイングLab(以下 「Lab」 )が所属するベネッセホールディングス東京本部は、東京都の西側、郊外の多摩地域にあります。同じ多摩地域にある明星大学様より、産学連携プロジェクトMICS-PBLへの協力依頼をいただき、活動に参加しました。その様子をご報告します。

大講堂でLabからのテーマを発表!

今回のプロジェクトは、明星大学理工学部教授である櫻井達也先生が自ら、複数の企業に呼びかけて実現したもので、9つの企業・自治体が参加しました。各企業・自治体から学生にテーマを提示し、学生はチームごとにテーマを選んで、課題の設定から解決策の提案までを行います。

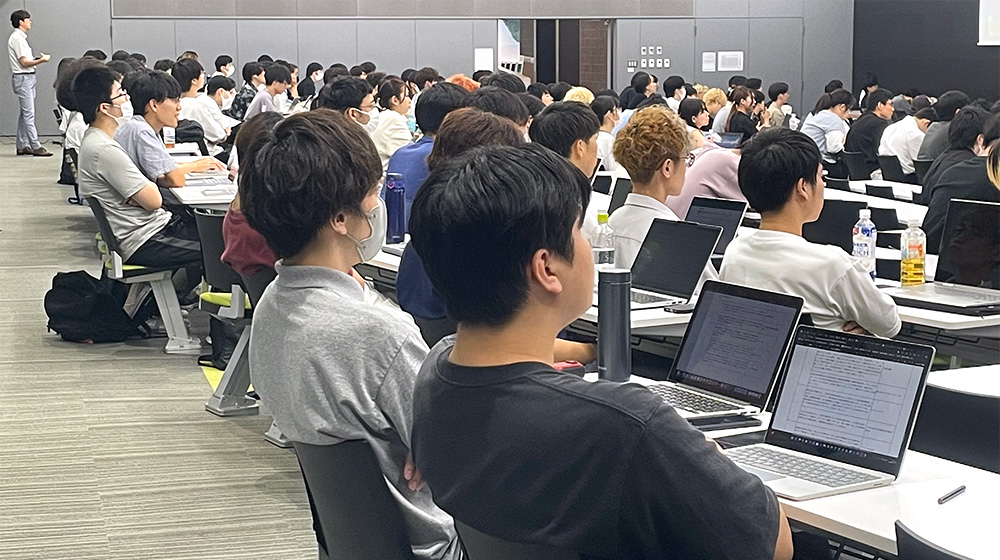

まだまだ暑い9月、学生の皆さんにLabからのテーマを説明するために、大学へ。立派なキャンパスに時折足を止めながら、会場に向かいます。

大きな講義室でずらりと座った学生のみなさんを前に、Lab副所長の泉が登壇しました。

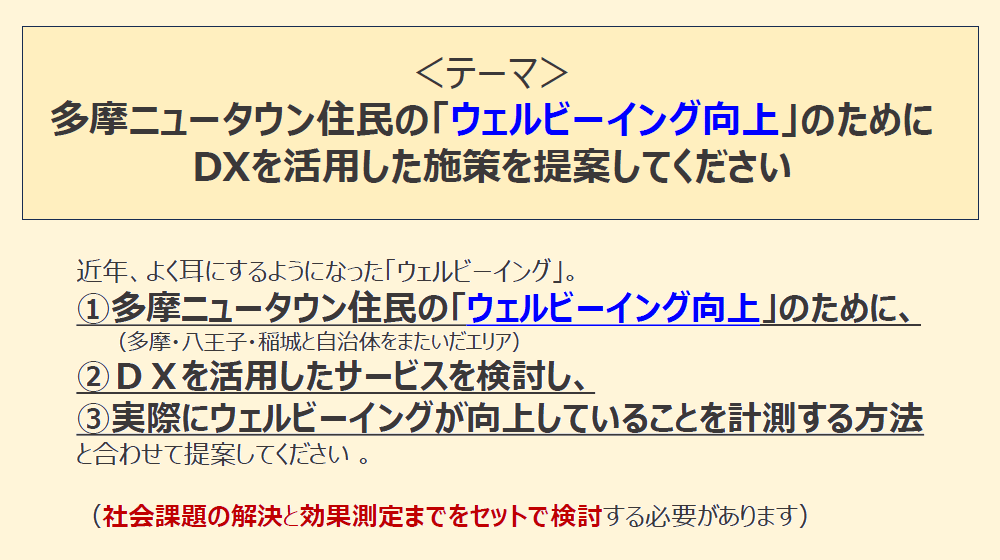

学生のみなさんはウェルビーイングについて、どれほど知っているのでしょうか? 「ウェルビーイングという言葉を聞いたことがある人はいますか?」 の問いかけに、挙がった手はちらほら。このため、まずは基本的なウェルビーイングについての情報を共有した後に、Labからのテーマを説明しました。

説明後の櫻井先生と泉のセッションでは、「多摩ニュータウン住民の」 課題に絞ることが大切であるという確認や、計測方法はすでに世の中にあるもの以外にもいろいろと考えられるはず、などの意見が交わされました。

3カ月後のレポート提出で集まったアイデアとは

3カ月後の12月、学生のみなさんが作成したレポートがLabに届きました。たくさんのテーマがある中、11組ものチームがLabのテーマに取り組んでくれました。大学生の考えにふれられる貴重なレポートに、Labメンバーの8人でじっくり向き合います。1つ、2つと読み進めるにつれ、「これはニーズがありそう」 「データもよく調べられているね」 「このアイデアは思いつかなかった!」 と、皆引き込まれていきました。

レポートの一例 ※実際の提案を簡略化して紹介しています

-

- 課題

- 健康であることが重要だが、地域の人々が運動不足で健康面で幸せな生活ができていない

- 解決策

- ボール遊びが可能な公園の整備、公園にアプリと連携できる健康器具の設置、ウォーキングイベントの実施 等

- 測定方法

- 駅前でシールアンケートを実施

-

- 課題

- 坂道が多くて移動が大変である(高低差が大きいという事実、住民でもある学生の実感から)

- 解決策

- オンライン診療、ドローン配送(宅配業の機械化)

- 測定方法

- サービスに関する10問ほどのアンケート、回答すると次回配送に使えるクーポンコードをもらえる

-

- 課題

- 初等・中等教育で行われていることが保護者に伝わっていない(多摩地域の初等・中等教育に対する主観的満足度が低いことから)

- 解決策

- ベネッセから多摩ニュータウンの小中学生に向けて、自然体験や災害対策にふれられる課外活動プログラムを提供(アプリ連携)

- 測定方法

- 課外学習、アプリについてのアンケート

-

- 課題

- 買い物、飲食の幸福度が低いという課題のうち、特に衣類の買い物に着目。買い物中に子どもに気を配る必要があるため満足に買い物ができないのでは。

- 解決策

- 買い物中に子どもを預けられる施設を作る、アプリ連携で施設内の子どもの様子を確認できる

- 測定方法

- アプリ内アンケートで感想や改善点把握

大切なことは 「この経験を成長につなげること」

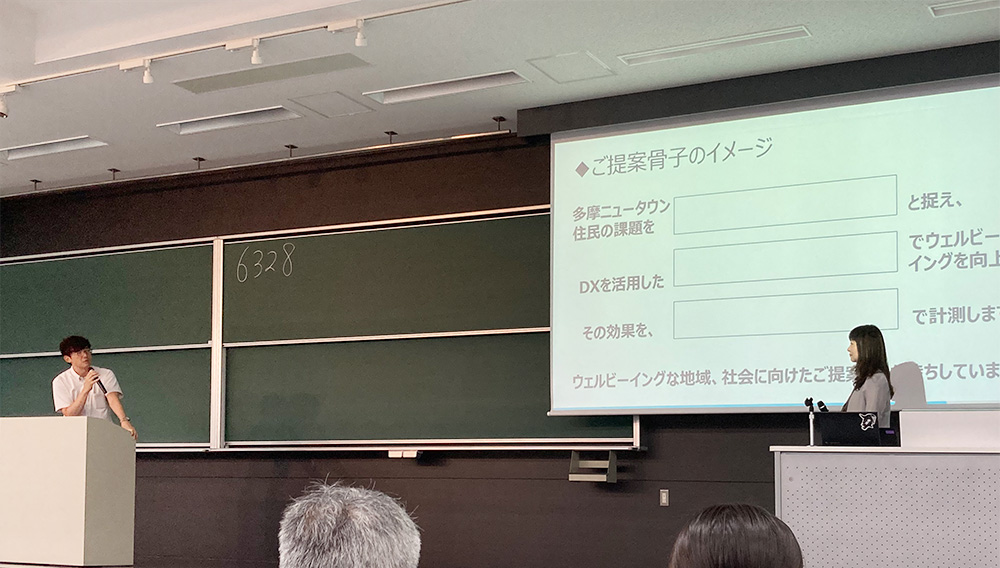

年が明けた1月、レポートの講評のため、再び大学を訪問しました。

Labの泉からレポートについての感想を伝え、さらにブラッシュアップをする場合の視点をいくつかご紹介することに。

まずすべてのレポートに共通して、こちらの3点が素晴らしかったことを伝えます。

- 着眼点がユニークであること

- DXを活用しての解決策が、しっかりと現実的なものであったこと

- 社会をよりよくしたいという視点がどのチームのレポートにも入っていたこと

そのうえで、より実践的な企画にするために、以下のような視点を共有しました。

-

課題設定について

なぜその課題なのか、徹底的に考えることが大事。

今回のテーマの場合、本当にそれは多摩地域の住民に特有の課題なのか?ウェルビーイングにつながる課題になっているか?課題がクリアになっていると、そのあとが考えやすくなります。 -

解決策のアイデア

その解決策がベストなのか?いくつか考えられる策の中で、こういう理由だからこれがベスト、と説明できると説得力が増します。 -

効果検証について

目的に対しての明確な成果を測ることができる検証になっているか?を確認しましょう。

今回は 「アイデアとしてだしたアプリが良いか、悪いか」 ではなく、その方法で 「ウェルビーイングが向上しているかどうか」 など、検証すべきことをしっかりと考えることが重要です。

レポートの裏にある思いや、検討過程でチームで議論した内容について問いかけ、対話をしながらの進行となりました。(時間が限られていたので、各チームへの具体的な感想や提案は別途お渡ししました。)

授業の後、数人の学生に、難しかった点や気づきについて教えてもらいました。

- ターゲットを設定することに苦労しました。

- 条件があることが難しかったです。アイデアが出ても、例えばDXを活用するという条件を満たせずボツにしたものもあります。

- 部活の友達に生活上の困りを聞いたところ、全員があげた困りが 「坂道が多いこと」 だったことからヒントを得て、坂道が多いことを課題としました。いろんな人の意見を聞くことが大切ということに気づきました。

- 本当は幅広い年齢層の困りを解決する策を出したかったのですが、結果的に、ご高齢者を中心とした解決策に偏ってしまったことが心残りです。

悩みながら、テーマに向き合ってくれたことが感じられます。

授業の終わりに櫻井先生が学生のみなさんに話された言葉が印象的でした。

「今回の経験をもとに成長してほしいと思います。うまくいかなかったことは、できなかったという結果を見るのではなく、なぜできなかったか、という視点を持つことが大切です。成長を目的とした、今回の授業でした。」

多様なかたとの対話を大切にしているLab。大学の授業に参加させていただくのは初めての経験でした。社会をよくしたいというまっすぐな姿勢、豊かな発想力など、多くの刺激をいただく貴重な機会となりました。