ITは何のためにある?まちづくりを通じて本質的な問いに向き合う企業との対話

ベネッセ ウェルビーイングLab(以下 「ラボ」 )は、スマートシティ、ウェルビーイングなまちづくりを推進しているNEC様との交流を1年以上重ねてきました。この度NEC様からご提案をいただき、改めてまちづくりのプロフェッショナルとして活躍している千葉さんとラボ副所長の泉が、ともにウェルビーイングを目指し活動をしてきた者同士として話をする機会を設けることにしました。

プロフェッショナル

千葉 友希 さん

AIやデータ分析を活かしたウェルビーイングなまちづくりとは

2月初旬、リーダーの千葉さんとメンバーの高塚さんにベネッセの新宿オフィスにお越しいただき、和やかな雰囲気のなか対談がスタートしました。

泉千葉さんたちのチームにおけるウェルビーイングに関する取り組みについて、改めて教えていただけますか?

千葉さんスマートシティというまちづくりの一環として、都市経営と呼ばれる持続的なまちづくりへの活動を行っています。ビジョンとして、「世界に誇れる『地域らしい』まちの進化」 を掲げ、画一的でなくその地域固有の“らしさ” が活きる、生活者や来街者がウェルビーイングでいられるまちづくりを目指しています。

まちの運営を主に担う自治体職員のかたは、住民のみなさまの声を聞いて多くの課題を認識しています。でも、どの課題からどう手をつけるべきかの見極めが難しい、リソースが足りないなどの悩みを抱えています。NECの強みであるAIやデータ分析を活用し、取り組むべき重点課題を見出し目指すまちへの道筋を立てるお手伝いをしています。

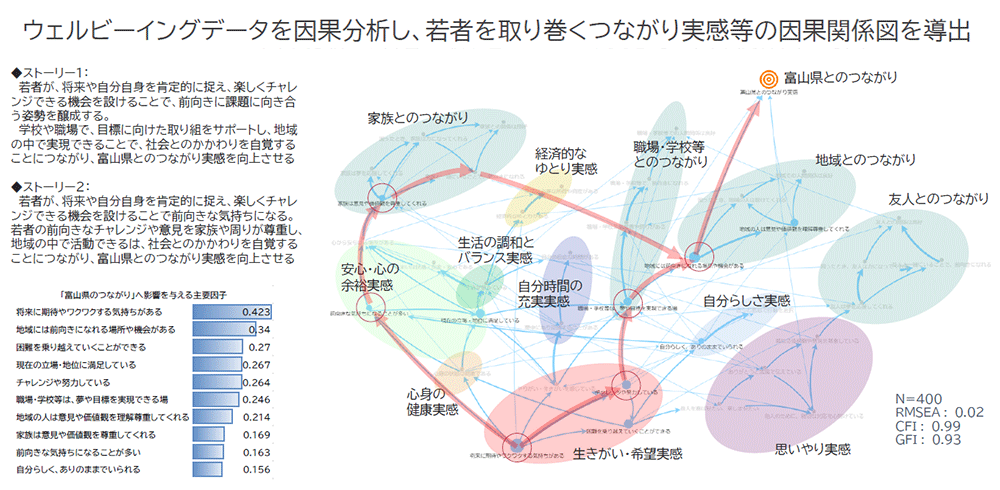

例えば富山県様と取り組んだ事例として、若者と県とのつながりを醸成するという課題に対して、どのような観点から取り組めばよいかというお題に対して支援を行いました。そこで、住民のみなさまの声をアンケートで集め、集まった声から関連する要因を分析。因子同士のつながりを見出し、あるべき姿までのストーリーを描き、打ち手となる取り組みを提案しました。

富山県成長戦略会議 第2回ウェルビーイング戦略プロジェクトチーム

富山県成長戦略会議 第2回ウェルビーイング戦略プロジェクトチーム

泉NEC様がこれまで培ってこられたAIやデータ分析といった強みがあるからこその素晴らしい活動だと思います。

千葉さんありがとうございます。とはいえこのようなアプローチには課題も並行して存在しています。

取り組みのきっかけは、本質的な問いに向き合うため

千葉さんAI分析は、データを起点として全体を把握し体系的な仮説を立てられるところが魅力であると、自治体職員のかたには感じていただいています。一方で、自治体職員以外のかた、生活者やその地域で働いているかたには、AI分析で出た仮説が自分たちの意見とは遠いと感じられたり、人の理解や共感に欠ける、と少し否定的に受け止められたりすることもあります。ベネッセさんは、一人ひとりと対話をしながらウェルビーイングを実直に考えていらっしゃるイメージがあるので、そのあたりお聞かせいただけますか?

泉はい、ベネッセには徹底してお話を聞くという文化があります。お客様に商品についてのヒアリングをするときも、はじめから商品についての質問をするのではなく、まずはそのかたのお話や生活でのエピソードを聞くことが多いですね。ラボもウェルビーイングを考えるにあたって、声を聞くことや対話することを大切にしています。

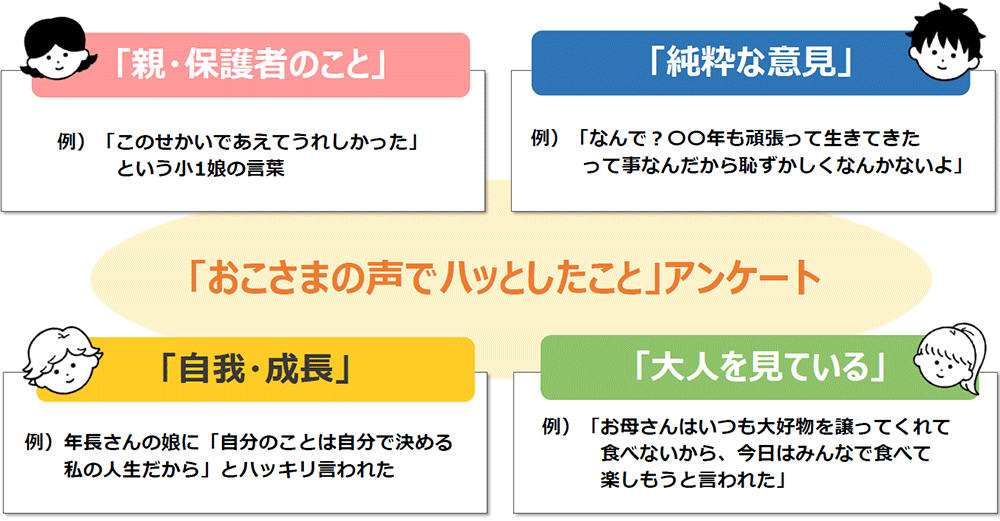

11月に 「こどものウェルビーイング」 をテーマにウェビナーを開催しました。事前に 「おこさまの声でハッとしたこと」 を一般の保護者のかたからアンケートで募集し、ウェビナーの中でご紹介したところ、リアルな声に共感が集まりました。

千葉さん(集まった 「おこさまの声でハッとしたこと」 を読んで)親子ならではの心理的安全性があるからこそ出てくる、飾らない素直な声が集まっていますね。本質をズバッとつくような。

泉そうですね。私たちもたくさんの気づきをいただきました。一方で、このウェビナーでは、専門家のかたのご意見にも共感が集まりました。ウェルビーイング研究の第一人者である石川善樹先生からの 「わたしたちは、Well-being(ウェルビーイング)ではなく、Well-doing(ウェルドゥーイング)、つまり行動指示をしてしまいがちです。本当は、Well-being、相手を尊重する。黙って最後まで話を聞くことが大切なのです。」 というお話です。

千葉さんとても考えさせられる言葉です。個人としても、相手の話を聞く、尊重して待つ、ということはなかなかできていないかもしれません。

自治体様とワークショップを実施する際などに、NECからデータを提示し、これについてどう思いますか?と聞くことがあるのですが、それ自体がそもそもWell-doingと感じられているかもしれません。こちらからデータを提示したりそれに基づいた話をしたりする前に、Well-being、つまり相手を尊重して、まずはまちについてどう思っているのか、相手の気持ちや考えを聞くところから始めてみると良いかもしれないと感じました。

泉まず、聞く。という姿勢から良い空気感が生まれるかもしれませんね。とはいえラボは逆に個に入り込んでしまい、総論をとらえづらいという課題を感じています。それぞれに課題感がありますね。

少し話が変わりますが、そもそも千葉さんたちのチームがウェルビーイングに取り組むことになったのはなぜですか?

千葉さん私たちがまちづくりのお手伝いをする中で大切にしていることとして、まちは生活者が主役であり、同時にまちづくりは住民のためであるというものがあります。それを言い換えると、生活者のウェルビーイングを高めるということであり、世の中でもこの文脈が近年よく話題になっています。このような考えや動きのなかで、まちづくりに関わる人間としてウェルビーイングについてはより深く理解しておかねばならないと考えたことが1つの理由です。

また、私たちのチームとしては、「ITは何のためにあるのか?」 という本質的な問いにこたえていきたいという思いがあります。NECはITの会社なので、システムや技術起点で物事を考えることは得意ですが、どんな製品・システムでも、そしてどんな考え方も、最終的に行きつく先は人間であると思っています。その人間に対する理解を少しでも深め、一人一人の幸せをより実感や経験を持って考えられるようになる、つまり人間への解像度をいかにあげられるか。というところがウェルビーイングに取り組む醍醐味だとも思っています。

志やパッションを共有できるパートナーとともに

千葉さんウェルビーイングに向けた活動を行う上で、譲れないこと、大切にしている思いはありますか?

泉時々学生さんから、ウェルビーイングについて教えてほしい、という声をいただくことがあります。そういった興味を持った人たちに、わかりやすく、その人たち自身のためになることとして伝えられたら、と思います。

先ほどお話した石川先生に、「どんなときにもウェルビーイングへの道は開かれている」 という言葉をいただきました。その言葉が私の心のよりどころとなっています。良い時も悪い時もどんな状況からでもウェルビーイングになる道はある。自分自身のウェルビーイングについて考えてよい、自分も、みんなもウェルビーイングになれるように。ということを、若い人や、日々忙しく過ごしている人たちにも知ってもらえたらと思います。千葉さんはいかがですか?

千葉さん持続的なまちづくり(都市経営)という考え方はもともと、行政が自走できるまちの運営を支援することが一つの目標でした。その実現にあたっては、経済的幸福感だけでなく主観的な幸福感、つまりウェルビーイングも大事になります。 ウェルビーイングは抽象的な概念なので、「それって何?」 「耳さわりの良い言葉では?」 といった受け止めをされることも少なくありません。しかしながら、いつか私たちが取り組んでいる様々な活動が、少しでも世のためや人のためになる、という信念をぶらさずに仕事をしたいと思っています。これは一人でできることではありません。自社の強みであるデータを活かしつつ、異なる強みを持ち、ともに可能性を信じながら熱量を共有できる仲間、パートナーと進めていきたいです。

今回の対談で、このように共通の思いを持つみなさまと共に進んでいけることのありがたさ、大切さを、改めて感じました。Labはこれからも、多様なかたと対話をしながら、取り組みを進めていきます。

この対談に関するNEC様の記事は こちら