直島の好循環を実現する 「場のウェルビーイング」。

ベネッセアートサイト直島から探る幸せな地域づくりとは

- INDEX

(この記事は、WEBメディア 「AMP」 の記事を一部改変し、同社の許可を得て転載しています。)

現代アートや建築、瀬戸内海の島の歴史や人々との触れ合い、そして豊かな自然によって、多くの人々を魅了する 「ベネッセアートサイト直島」 。株式会社ベネッセホールディングスと公益財団法人福武財団による30年以上に及ぶ活動は、地域活性化の優良モデルとして知られる。また、空き家などをアート空間として改修する 「家プロジェクト」 をはじめ、住民参加型のプログラムも多く、コミュニティー形成の観点からも注目度が高い。

こうした地域づくりが、住民や来島者のウェルビーイングにプラスの影響をもたらすと提唱するのは、京都大学 人と社会の未来研究院 教授・院長の内田由紀子氏だ。内田氏らの研究チームは2024年より直島での研究活動に取り組んでおり、2025年2月の報告会では住民の特性やウェルビーイングに関するデータが示された。また、テクノロジーを活用し、オーバーツーリズムなどの地域課題にもアプローチすることで、持続可能な地域づくりに寄与することも視野に、活動を進めている。

こうした研究プロジェクトは、直島のみにとどまらず、まちづくりや地域連携、コミュニティー構築などの領域で、さまざまな地域の可能性を広げるだろう。今回、内田氏へのインタビューを通じ、地域のウェルビーイングにおける新たな可能性を探っていく。

直島から解き明かす、場のウェルビーイングのメカニズム

瀬戸内海に浮かぶ直島(香川県直島町)は、豊かな自然の中にアートが点在する 「現代アートの聖地」 として知られている。島を巡りながら現代アート作品を鑑賞できる環境は、多くの人々を引きつけ、海外からも多くの観光客が訪れている。また学校・企業向けの体験型プログラムや香川県が主宰する、3年に一度の瀬戸内国際芸術祭などのイベントも開催され、アートを起点にさまざまな人々の交流が盛んである。

1994年に瀬戸内海を臨む突堤に展示された草間彌生の《南瓜》は、ベネッセアートサイト直島を代表するサイトスペシフィック・ワークの1つ。場所性を重視した作品制作の理念は瀬戸内国際芸術祭にも受け継がれている

島とアートの共生を目指す 「ベネッセアートサイト直島」 の原点は、1985年にさかのぼる。福武書店(現在のベネッセグループ)の創業者・福武哲彦氏の 「瀬戸内海の島に世界中の子供たちが集える場を作りたい」 という思いが、教育的な文化エリアの開発を目指す直島町の構想と一致したことから、現在に至る活動がスタート。1990年に企業哲学として 「Benesse(よく生きる)」 を導入したベネッセグループは、事業活動を通じて、「よく生きる」 を実現することを目指し続けている。こうした理念は地域にも共感され、30年以上にわたって企業とともに地域づくりが進められてきた。

また、ベネッセグループは2022年に 「ベネッセ ウェルビーイングLab」 を立ち上げ、「だれもが『よく生きる』を実現できる社会」 に向けた専門家や企業、生活者との共創に取り組んでいる。その一環として連携しているのが、内田氏が直島で行う研究活動だ。社会心理学・文化心理学を専門とする内田氏は、同地域の 「場のウェルビーイング」 に着目。町役場や住民の協力を得て、プロジェクトを始動させたという。

内田氏 「“場”とは、学校や職場、地域といったコミュニティーを指します。個々のウェルビーイングは、環境や社会とも密接に関連しており、特定の場所に行き、他者とつながることが、プラスの影響をもたらします。自然やアート、人的交流がそろう直島をフィールドにし、“場のウェルビーイング”の有効性やメカニズムを解明したいと、研究拠点の一つとして選択しました」

内田氏の研究チームは、2024年より現地での調査活動を実施。アンケートによる住民調査、訪問者調査に加え、アーバンセンシング(※1)の技術を用いた人流調査も準備が進められている。約1年間の活動を受け、2025年2月には中間報告が行われた。

※1 人流などセンシング技術を用いて測定し、都市設計に役立てる技術

内田氏 「今回の報告会では、主に住民調査の結果を共有しました。住民調査の目的は、多様な個人のウェルビーイングが、どのような場で最適化されるのかを分析することです。直島町役場の方々の協力の下、オンラインおよび紙筆でのアンケートを実施し、合計457名の住民の方からの回答を収集しました。内容は主に、ウェルビーイングや心理特性、コミュニティー、文化芸術に関する分析で、全国のデータと比較することで、直島の地域特性が見えてきます」

直島という環境は、どのような形で住民のウェルビーイングに影響しているのだろうか。次より、調査結果を内田氏の見解とともに読み解いていく。

住民のウェルビーイングに影響する、活動への参加意識

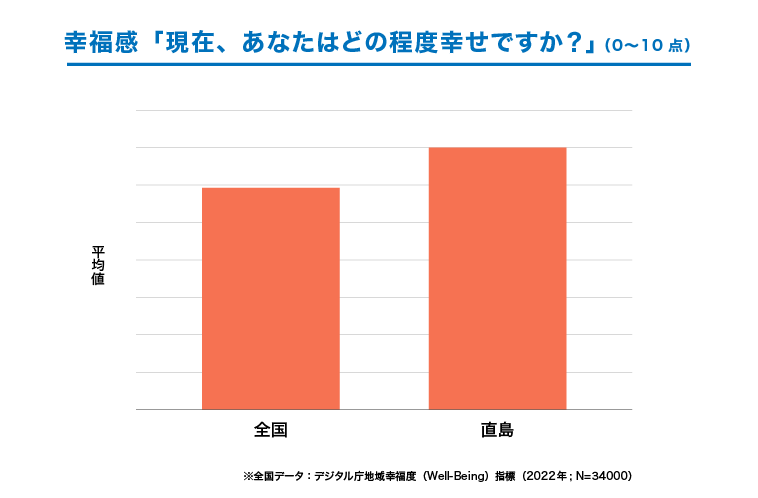

住民調査のうちウェルビーイングや心理特性に関する分析では、直島でウェルビーイングの高さが示される数値が多数見られた。幸福感( 「現在、あなたはどの程度幸せですか?」 [0〜10点で自己採点])という項目では、直島住民の方が全国平均より1ポイント以上高かった。また主観的健康( 「現在のあなたの健康状態はいかがですか?」 [0〜10点で自己採点])でも、直島で全国よりも高い数値が示されている。

内田氏 「幸福感に関する調査は心理学ではよく行われますが、多くの場合、日本人の平均は6点台にとどまります。研究開始前より直島の方々のウェルビーイングには期待していましたが、ここまで顕著な結果が出たことには驚いています」

調査結果からは、ウェルビーイングを実現させている要因も探ることができる。内田氏が着目するのは、Awe(畏敬)( 「周囲に美しいものを見いだすことができる」 「私は自分の世界に対する理解を揺るがす体験を求めている」 [1~5点で自己採点])という項目だ。全国平均に対し直島住民の平均が上回る結果となり、ウェルビーイングの関連数値と連動するように高くなっている。

内田氏 「美しいもの、不思議なものが身近にあると、自分の考えを揺るがす体験に対する感度が高くなります。直島の場合はアートが想定されますが、一方で単純に住環境に文化施設があること自体が、ウェルビーイングに直結するとは限りません。重要なのはアートへの“関心”であり、どのように関心が醸成されているのかも踏まえる必要があります。『アートがある島に住んでいる』という意識が根付いている傾向も見られることから、地域教育などが影響しているのかもしれません」

内田氏が“関心”を重視するのは、直島の住民にとってアートは鑑賞の対象であるだけでなく、活動のきっかけにもなっているからだ。学校や地域での教育の他にも、空き家などを改修して空間そのものを作品化する 「家プロジェクト」 、直島町観光協会が運営する 「直島銭湯『I♥湯』」 など、ベネッセアートサイト直島の活動は地域と一体となり進められている。

内田氏 「島全体でウェルビーイングを実現することは、30年以上にわたりベネッセが目指してきたビジョンであると聞いています。個々の施設や店舗にとどまらず、地域全体で住民同士や来島者が交流する設計が施されており、他の地域と比べてもまれな環境といえます。そして、活動や交流だけでなく、共有も大切な要素です。私自身、島を訪問した時に住民の方に生き生きと地元の魅力を案内していただいたことがあります。また、直島を訪れた海外の研究者がとても喜んで、この気持ちをどう伝えよう、こんな場所は他にはない、と感想を伝えてくれたこともありました。『楽しかった』という単純な観光体験だけでなく、考えさせられた、特別だった、という心理的体験があるからこそ他者に共有したくなるのでしょう。ベネッセの理念がこの地域で具体化し、ウェルビーイングが伝播しているのだと思います」

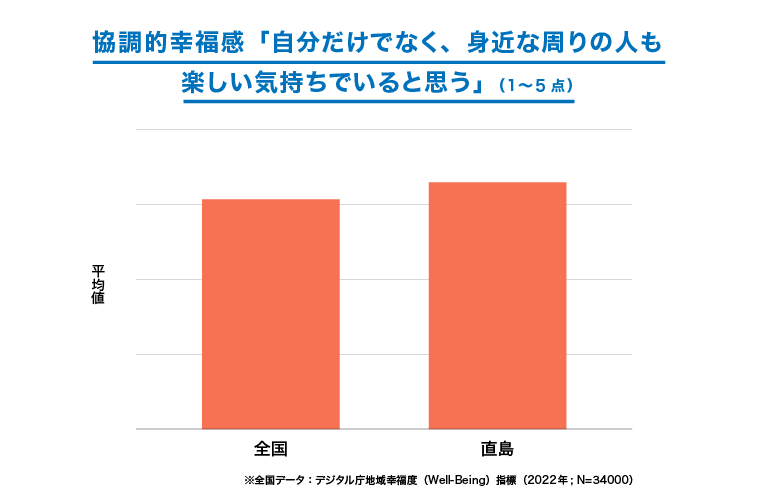

参加や共有がもたらす 「場のウェルビーイング」 は、住民調査の協調的幸福感( 「自分だけでなく、身近な周りの人も楽しい気持ちでいると思う」 [1~5点で自己採点])の結果にも表れている。

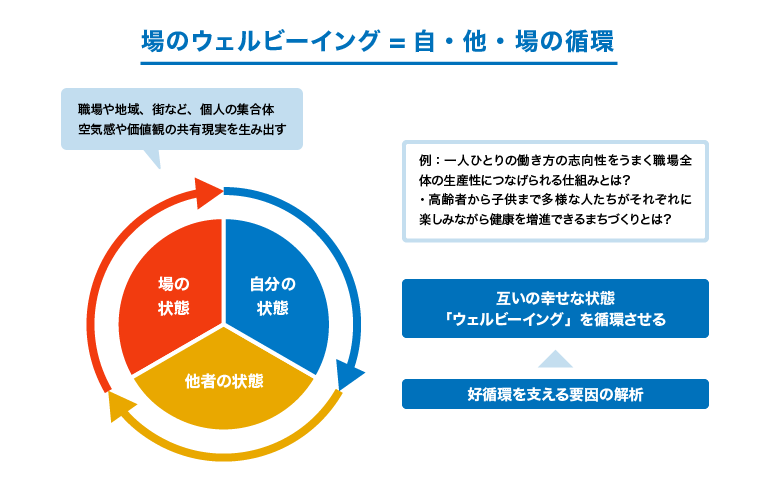

内田氏 「私はウェルビーイングというものが、『自分の状態』『他者の状態』『場の状態』で相互に影響し合っていると考えています。場のウェルビーイングが個へ、個のウェルビーイングが再び場へと影響する。この循環こそが、直島全体のウェルビーイングを向上させているのではないでしょうか。今後の研究活動では、各データを重回帰分析などで掘り下げ、より詳細な要因を解明していきます。また、訪問者調査、人流調査の結果とも比較分析することで、諸要素の相関関係も明らかにしていきます」

オーバーツーリズムを解消する、センシング技術の応用

直島での研究プロジェクトでは、ウェルビーイングの要因解析にとどまらず、地域課題の解決にもアプローチしていきたいと考えている。その一つがオーバーツーリズムだ。

内田氏 「観光客の増加が、必ずしも地域のウェルビーイングにつながるとは限りません。住民調査では瀬戸内国際芸術祭についての設問に対して、『開催を知っているが楽しみでない』と回答した方も一定数おりました。その一つとして考えられるのが、芸術祭のシーズンにおける急激な来島者の増加です。私たちは研究プロジェクトの立ち上げ当初より、オーバーツーリズムの課題にもアプローチしたいと考え、人流調査を進めてきました」

人流調査を担当しているのは、東京大学 先端科学技術研究センター 特任准教授の吉村有司氏だ。吉村氏は、過度な混雑が課題となっていたフランスのルーヴル美術館で人流調査を行い、混雑緩和に貢献した実績を持つ。

内田氏 「吉村特任准教授は、Bluetoothセンサーを設置し、エリアごとの混雑状況を分析することで、鑑賞者の行動傾向を解明しました。その結果を活用すれば、鑑賞者の少ない作品エリアに人を誘導するなど、混雑緩和の施策を打つことができます。直島の美術施設にも応用できると考え、協力を依頼しました」

島全体でアート鑑賞を楽しめる直島の場合、調査対象も広域にわたる。港から入島し、どのような経路をたどって、人が行動するかをつかめれば、ルートマップの作成などを通じて人を分散させられると、内田氏は期待を込める。

内田氏 「来島者との良好な関係を築けている直島ですが、住民の皆さまが見知らぬ人への警戒心を抱かないわけではありません。特に多くの人が一気に来島する場合、不安も高まるのは当然です。またオーバーツーリズムは、ゴミの投棄や景観の悪化、交通機関や店舗のキャパシティーオーバー、過度な混雑による事故の危険性など、さまざまなリスクをはらんでいます。安心・安全なまちづくりは、ウェルビーイングにおいても重要です。私たちが先端技術を活用することで、持続可能なまちづくりに貢献したいと考えています」

理念への共感が、地域のウェルビーイングを実現する

内田氏の研究活動におけるゴールの一つは、直島の成功要因から、他の地域やコミュニティーも参照できるモデルを抽出することだ。現時点ではどのような知見を、私たちは得られるのだろうか。

内田氏 「ポイントになるのは、『場をいかにしてつくるのか』ではないでしょうか。地域や職場、学校などのコミュニティーでは、『誰かに自分を認めてもらえた』『自分はここにいていいんだ』と、他者とのつながりをポジティブに感じる機会が、ウェルビーイングに影響します。直島の場合、他者とのつながりを生み出している要素として、感動的な体験、体験の共有、活動への参画などが挙げられます」

企業や行政がまちづくりや地域連携を行う際にも、こうしたキーワードは役立てられるだろう。その際に重視すべきは 「場の提供」 と 「理念への共感」 だと、内田氏は続ける。

内田氏 「個人の領域である幸福に、企業や行政が関与することには、違和感を覚える方も多いかもしれません。一方、組織だからこそできることも多く、その一つがウェルビーイングを育む場の提供や制度設計です。また、一度場を設けたら終わりではなく、交流や参画の機会を継続的に創出することも重要でしょう。直島の場合、『よく生きる』を掲げるベネッセが、『よく生きるとは何か』と問い直す場を提供し、住民が共感しました。そして今日、一人ひとりが『いかにして場のウェルビーイングを向上させるか』を考え、行動するようになっています。企業が目指す理念に関係者全員が共感し、一緒に実践に移すプロセスにこそ、意義があるのだと感じます」

地域課題の解決においても、場のウェルビーイングは重要になる。構成員一人ひとりの貢献意識が、より良いコミュニティーにおいて欠かせない要素だからだ。

内田氏 「例えば、自分が心から素晴らしいと思う場所に、ゴミを投棄することはまれだと思います。こうした心理も、場のウェルビーイングを保つ意思の現れです。場のウェルビーイングは、個人が一方的に享受するものでなく、相互に作用することで育まれます。一人ひとりが『いかにして場を良くするか』という意識なくしては、良いコミュニティーは生まれません。貢献意識を醸成するために、何が必要なのか。その要素を企業や行政が考えることで、より良い地域づくりが実現されるのではないでしょうか」

以上、内田氏とベネッセの共同プロジェクトから、場のウェルビーイングを生み出すヒントを探ってきた。個人に直接働きかけることは難しいウェルビーイングだが、場所はつくり出すことはできる。そのためには、感動や共有、参画、貢献といったポイントに着目すべきなのかもしれない。直島でのウェルビーイングの研究は、まだ始まったばかりだ。2025年は3年に一度開かれる瀬戸内国際芸術祭も開催が予定されており、その期間の研究成果によって、私たちが参考にすべきアプローチ方法も精緻化されていくだろう。

住んでいる人も、訪れる人も、ウェルビーイングを感じられる直島。研究から地域づくりのヒントが明らかになり、そのことが世界に、そして未来に広がっていくことを期待したい。

(2025.3.27 AMP記事より転載。情報は当時の内容です。)