DIGITAL INNOVATION PARTNERS

by Benesse CorporationSince 2021

圧倒的ユーザー目線。 『ミライシード』で実現させる子ども一人ひとりに最適化した授業スタイル

「ミライシード」は、ベネッセが提供するタブレット学習用オールインワンソフト。「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実から教育効果の可視化まで、一つのソフトで完結できるのが特長だ。約1万校の小中学校に導入され、全国の小中学生の約334万人以上、教員の約6万人以上が活用している。 「子どもたちにワクワクした授業を受けてほしい」「先生方の業務負荷を減らしたい」との想いを持ち、「ミライシード」のUI/UXデザインの責任者としてプロジェクトを進める田中しずかに話を聞いた。 ※インタビューは2023年に実施

田中 しずか

家庭学習カンパニー プロダクト横断本部 プロダクトデザイン部

大学時代にHCD(Human Centered Design)を専攻。インターネット関連の大手サービス会社に12年間勤める。DXコンサルティングを行う部署に所属し、UXデザイナーとして全社横断的に新サービスの立ち上げやフルリニューアルを担当してきた。 ベネッセに転職し、DX戦略の立案と推進を担うDIPに所属。UI/UXコンサルタントとして新事業支援プロジェクトに携わり、UI/UX デザインの責任者を担っている。

大学時代にHCD(Human Centered Design)を専攻。インターネット関連の大手サービス会社に12年間勤める。DXコンサルティングを行う部署に所属し、UXデザイナーとして全社横断的に新サービスの立ち上げやフルリニューアルを担当してきた。 ベネッセに転職し、DX戦略の立案と推進を担うDIPに所属。UI/UXコンサルタントとして新事業支援プロジェクトに携わり、UI/UX デザインの責任者を担っている。

ISSUE

課題個々に最適化した授業スタイルの実現と教員の業務負荷軽減

子ども一人ひとりに合った授業スタイルの提供を可能にすること。そして、その実現に伴う教員の業務負荷の低減を課題と捉えています。

国が目指す授業スタイルは、子どもが主体的に参加する対話型の授業です。例えば先生が出す議題に対して、話し合って意見を練り上げながら子どもたちで授業をつくっていく。また、授業に追いつけない子どものペースに合わせるのではなく、多様性が認められた一人ひとりに合うスタイルを提供することが理想とされています。その手助けをするツールとして、「ミライシード」が位置づけられています。

しかし、実際の学校現場では一律一斉の授業スタイルから抜け出せていないのが現状です。

また、個々に最適化した授業を追求していくと必然的に先生の業務負荷が非常に高くなる点も課題です。学校現場は多忙で、変化を推し進める余裕がありません。

SOLUTION

ソリューション潜在ニーズを引き出し、圧倒的ユーザー目線で企画・開発

学校で働く先生にプロジェクトチームに加わっていただいたり、子どもたちの声を取り入れたりしながら企画・開発を進めています。

私たちは“学校の先生”ではありません。先生が使いやすいものがどういうものなのか、令和時代の子どもたちがどういう使い方をしているのかなど自分たちで考えても分からないものです。 その考えを前提として持っているので、まず自分たちなりに必要な機能を洗い出したうえで授業を見学したり、実際、先生にテスト画面を見せながら「こういう機能で業務負荷は下がりそうですか?」と聞いたり、子どもたちにツールを動かしてもらって「ここがよく分からない」といった声を拾いながら、現場のユーザーと密にやり取りして課題を明らかにしました。先生自身が気づいていない業務負荷まで引き出すことを意識して授業見学やユーザーインタビューを行っています。

「ミライシード」にはファンサイト「先生のための『ミライシード』活用支援サイト」があり、先生同士で「ミライシード」の使い方などを会話するコミュニティの場も提供しています。そのファンサイトで呼びかけて6名の先生にご協力いただけることになり、プロジェクトに参加してもらっています。

RESULT

結果『ミライシード』の機能性向上。ユーザーに寄り添ったサービスの実現

主観的なUXデザインから、画面や機能の一つひとつが意味を持つサービスへと昇華しました。学校の先生や子どもたちからは「使いやすい」「分かりやすくなった」、事業部からは「主観的なUI/UXデザインではなく、ロジックが組まれているので評価が高い」との声をいただいています。

具体的には、以下の機能の企画・開発に取り組んでいます。

- オクリンクとムーブノートの世界観を一つのアプリに統合

- 子どもたちの協働的な学び合いのしかけを強化

- 提出状況の把握や評価など先生の業務負荷を軽減

DIPができる前は、短期でできる範囲のみ改善していたので抜本的な課題解決に至っていませんでした。DIPが事業に介入することで、改善案がテスト画面で確認できるようになり、実際の画面を見ながら先生や子どもたちの話を聞けたため本当の意味でのユーザー目線を実現したサービスが生み出せています。

また、DIPでは毎週プロジェクトの進捗報告会があったり、課会を開いて今のプロジェクトで困っていることを共有したり、他の事業の話を聞いて学ぶ機会があります。UX関連のプロジェクトだけではなく、あらゆる領域の話が聞けるので、一見関係なさそうな内容だとしても生かせることが多くありました。これらが横断的組織の強みだと感じています。

Casual

Meeting

MORE INTERVIEW

介護事業のグロースに確かな手応え。独立経験を活かし、価値あるサービスへ進化させたい

Businessベネッセスタイルケア

お客様のニーズに寄り沿ったデジタルマーケティングを推進。一緒に働くメンバーと新しいことに臆せずチャレンジするチームの土壌をつくりたい。

Business

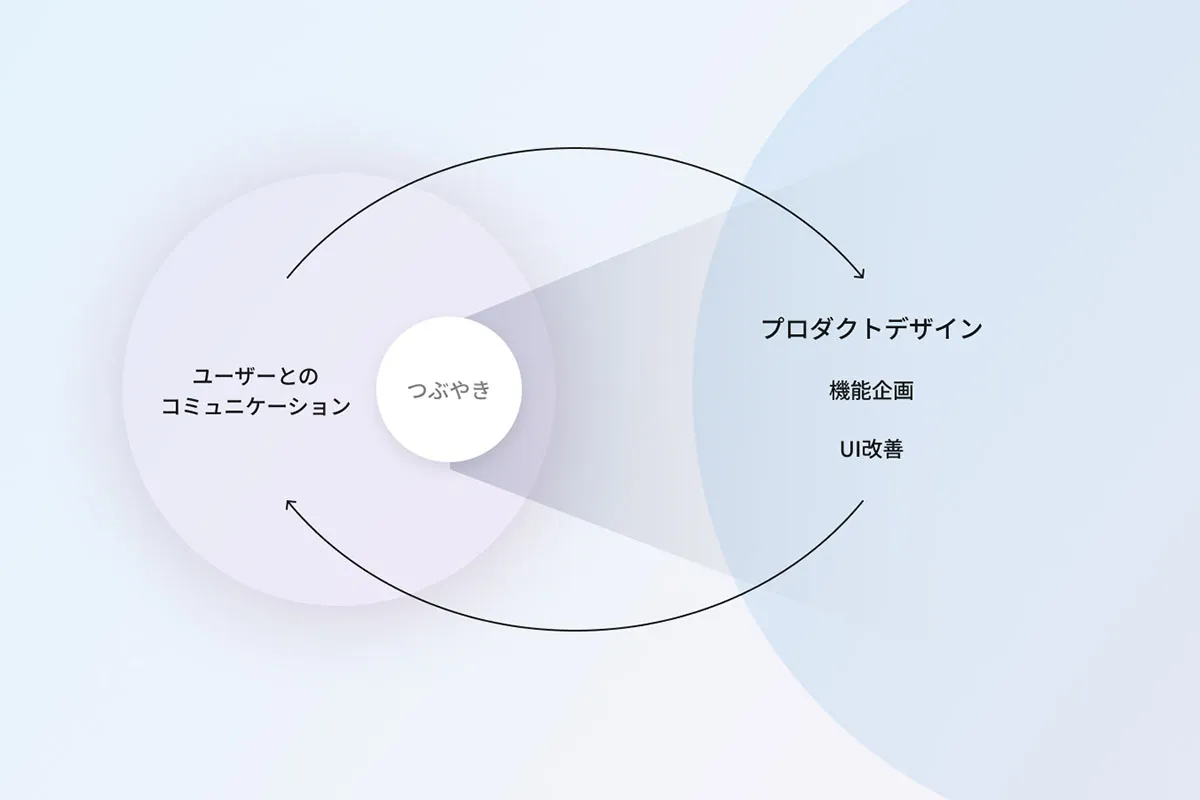

小さなつぶやきから生まれるイノベーション。「マジ神AI」UXデザイナーが語る改善のアプローチ

Businessベネッセスタイルケア

営業とマーケティングの組織連携を深め 顧客の声を事業の成長に生かしていく

Businessベネッセスタイルケア

点と点がつながるところに商機 デジタルで全体のマーケティングを牽引

Business

ベネッセ新領域、社会人向け英語コーチングサービスを展開する『スタディーハッカー』 顧客志向の広告戦略で前年比問い合わせ件数130%増加

BusinessSTUDY HACKER

- JOIN OUR TEAM!

- JOIN OUR TEAM!

- JOIN OUR TEAM!

- JOIN OUR TEAM!