DIGITAL INNOVATION PARTNERS

by Benesse CorporationSince 2021

小さなつぶやきから生まれるイノベーション。「マジ神AI」UXデザイナーが語る改善のアプローチ

高い専門性と実践力をもつ介護の匠を「マジ神」と認定し、マジ神たちの介護支援における思考手順や行動をAI化したものが「マジ神AI」だ。導入して約2年が経ち、その効果が少しずつ見えつつある。そんな「マジ神AI」のUXデザインを担うのが、UXデザイナーの川上耕平氏だ。本質的な課題が表面化しづらいUXに対して、どのような戦略でリードしているのか。 ※インタビューは2024年に実施

川上 耕平

広告制作会社で、アートディレクター・クリエイティブディレクターとして国内外大手企業のプロモーション企画・制作に携わる。その後、スタートアップで、IoT x SaaSサービスのグロースやブランディング、AIを用いたサービス企画やプロダクトデザインなど、UXをベースとしたユーザーや社会の課題解決を実践。 2023年8月にベネッセに入社し、「マジ神AI」UXデザインに取り組む。

広告制作会社で、アートディレクター・クリエイティブディレクターとして国内外大手企業のプロモーション企画・制作に携わる。その後、スタートアップで、IoT x SaaSサービスのグロースやブランディング、AIを用いたサービス企画やプロダクトデザインなど、UXをベースとしたユーザーや社会の課題解決を実践。 2023年8月にベネッセに入社し、「マジ神AI」UXデザインに取り組む。

TURNING POINT

転機分岐点は生成AIの登場

デザインには大きく2つの役割があります。デザインの力を企業の産業用力向上に役立てようとする「デザイン経営」では、それを“ブランド構築に資するデザイン”と“イノベーション創出に資するデザイン”として効果の定義をしています。

私はキャリアの前半はブランド構築のデザインをやってきたので、キャリアの後半ではもう一つのイノベーション創出のデザインに携わりたいと考え、スタートアップの事業会社でプロダクトデザインに関わりました。

事業会社では自社プロダクトを企画・制作したり、そのプロダクトをサービスとして流通させたりするためのデザインを長く行いましたが、大きな分岐点になったのは生成AIの登場だと思います。

生成AIの登場により、プロダクトデザインの方法が大きく変わる可能性があると考え、UXデザイナーとしての責任を感じ始めました。生成AIは、デザイナーが手動で作成する必要のあるコンテンツやデザイン要素を自動的に生成することができます。これにより、デザイナーはより多くの時間をUXの改善に費やすことができます。

しかし、生成AIの利用には注意が必要です。AIが自動生成したコンテンツやデザインがユーザーにとって適切であるかどうかを確認する必要があります。デザイナーは、AIが生成した結果を検証し、必要に応じて調整を行う責任を持つべきです。そして、プロダクトをリリースした後も、その価値が正しく機能しているのか、ユーザーは満足しているのかを確認し、改善を続ける必要があります。

この分岐点は、私にとって転職のきっかけとなりました。私は、生成AIの登場によりプロダクトデザインの方法が変わる可能性に興味を持ち、より深く学ぶために新たなキャリアについて考え始めました。

デザインで社会課題を解決したい

かねてからデザインで社会課題を解決したいと思っていて、一番大きな超社会課題である高齢社会に関心がありました。世の中には介護のプロダクトが数多くありますが、施設にプロダクトを提供するだけでは、その施設の本質的な部分を変えることはできません。プロダクトを現場で使ってもらった後に何を生み出すのかにコミットして、どのように改善していくべきかを考えたいと思いました。

それを実践するためには自社で現場を持っていることが重要でした。これまでのようにプロダクトを提供する相手がクライアントになるのでは、踏み込んで意見を聞いたりすることに限界があるからです。

社会課題が大きい介護や教育の領域を担う企業で、施設を自社で運営しているところをターゲットに考えて、ベネッセに転職することを決めました。

自分次第で挑戦ができる環境

超高齢社会でウェルビーイングを高めて生きていくためにはどうしたらいいのか。その答えとして、ベネッセは高い専門性と実践力を持つ介護職員の思考手順や行動をAI化した「マジ神AI」を開発しました。

※ 「マジ神」とは、ベネッセスタイルケア独自の社内資格で「認知症ケア」「安全管理と再発防止」「介護技術」「医療連携&ACP」の観点で高いスキルを持つ介護の匠のこと。

それを介護現場のスタッフが活用することで、ご入居者の方々のQOLを向上させる取り組みを行っています。「マジ神AI」では介護記録やセンサーなどからご入居者の状況観測データを見える化でき、中長期的な普段の傾向と異なる日があれば、異常検知することができます。

私が「マジ神AI」のチームに加わったのは、そのソリューションがリリースされた後でしたが、まだUXを追求するまでの余裕がなかったこともあって、こんなことをやってみたい、試してみたいと手を挙げれば、何でも挑戦させてもらえました。

正直、ベネッセには大企業ならではの固い壁みたいな部分があると思っていたんです。でも実際にはチャレンジしたい気持ちがあれば、いろんなことに挑戦できる環境でした。これが私にとっていい意味でのギャップで、仕事のやりやすさに対して、とても大きなことだと感じています。

CASE

プロジェクト「できたらいいな」小さなつぶやきを拾い課題を捉える

プロダクトデザインの業務はかなり細分化されています。機能開発はプロダクトマネージャーやエンジニアが担っていて、ユーザーの声を聞く時にはUXリサーチャーやリサーチの専門職の人がいます。

UIを作る段階ではUIデザイナーが機能を画面化していき、それを実装するためにフロントエンドのエンジニアがいるといった具合です。細分化されている分、専門性を高められる領域であると言えます。

ベネッセでは職種をUXデザイナーとプロダクトマネージャーの大きく2つに分けていて、足りないリソースや不足しているスキルを外注するスタイルで業務を行っています。

つまり、やりたければ全部自分でできる環境であるということ。担当している「マジ神AI」では、課題抽出から機能開発、UI制作・実装の指示まで開発のほぼすべてに携わっており、リリースの告知や活用促進も推進しています。当然知識や経験の浅い領域も多いので日々経験が重なる実感を得られています。

UXデザインの難しいところは、解決すべき課題を探るところから始まることです。

UXのデザイン業界では、「お客様が言うことを真に受けてはいけない」とよく言われています。改善したい要望の根底にある本当の要望を探って、それを解決しないことには本質的な解決が得られないということ。そこがUXのポイントになってくるので、その要望を見つけ出さない限り、上辺を何度作り替えても改善できないということなんです。

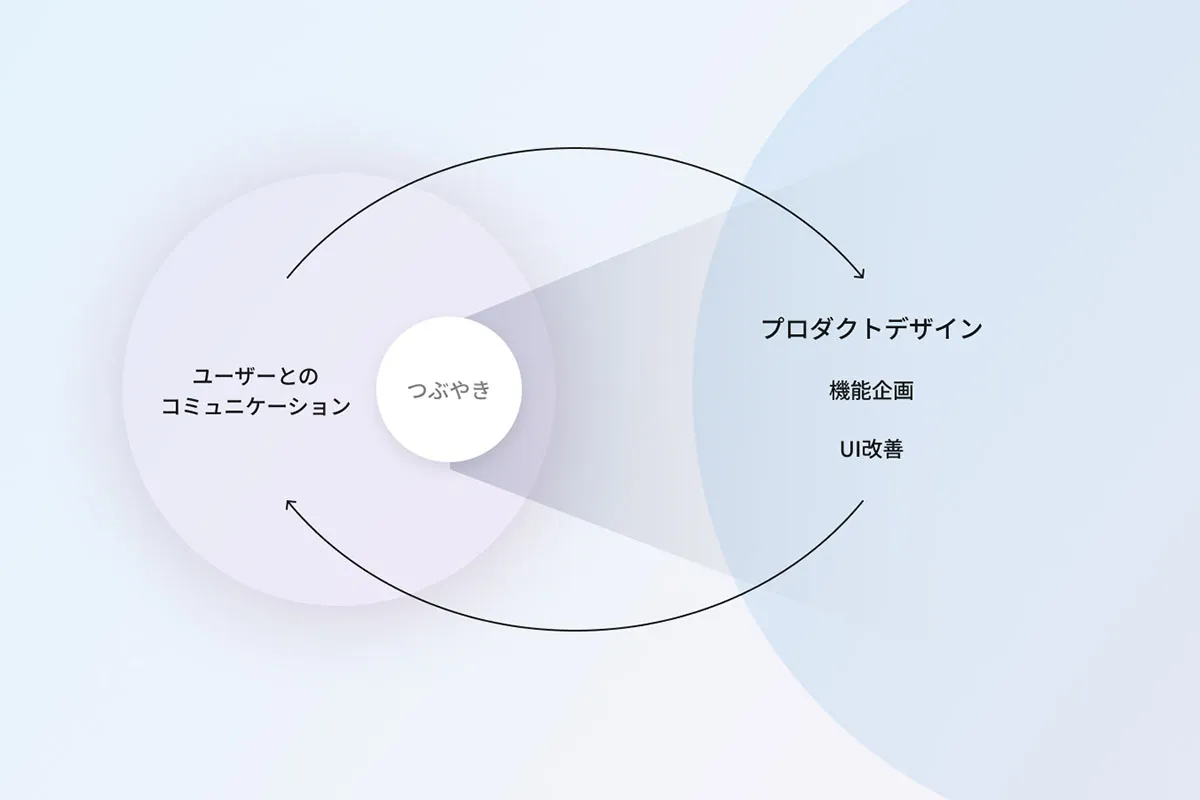

「何か課題はありませんか?」と聞いてもなかなか出てこないので、日頃のコミュニケーションがとても重要です。現場の介護スタッフがどういう時にどのような操作をしているのかヒアリングしたり、実際に長時間、見学させてもらうこともあります。そして雑談の中から「こんなことできたらいいな」というボソッとしたつぶやきを拾い上げて、機能を改善していくんです。

今、3つの新しい機能を搭載して試しているのですが、その機能を思い付いたきっかけとなったのも、ペインを感じる当事者である介護スタッフのつぶやきからです。改善ポイントは「マジ神AI」を実際に使う介護スタッフから聞くのが一番早くて、一番感度が高いと思っています。だからこそ、現場が自社運営で距離感が近くて、何気ないつぶやきを聞き逃さない今の環境がベストだと言えます。

「マジ神AI」のリリースは月に1回必ず出すようにしていますが、この手法は事業会社で学んだことです。リリースの内容は、新しい機能の追加、表示の改善、バグの改善など大小様々で、実際にはその中身よりも、高頻度でリリースすること自体が重要だと思っています。

細かなコミュニケーションが生み出す改善サイクル

リリースする度に、施設の管理者と介護スタッフの人たちにアナウンスします。その発信に対してコミュニケーションをすることで課題が見つかったり、改善の要望が上がってきたりするようなサイクルを作っていければと思っています。

実際、介護スタッフに改善ポイントを説明して、操作してもらっている時に見つかった課題もあります。例えば、ご入居者の状況観測データのグラフでは、数値が下がっている部分に何があったのかを調べたい時、介護記録のページに移動してデータを遡って調べていたんですね。そこでグラフのボタンを押すとその部分の介護記録がタブで表示されるような構造にして、参照後にタブを消せるような改善案を作って見せたところ、「すごく便利です」と反応してくれたんです。

「マジ神AI」を誰にとって使いやすくすべきなのか、どういう状況だと使いやすいのか、その見極めがとても難しい。使いやすさというのは人によって違うものだし、置かれてる状況でも変わってきます。課題の本質を追求して、それを解決してみんなが使いやすい画面を作る。ここがUXデザイナーの腕の見せどころだと思っています。

現在、「マジ神AI」を導入して約2年、私が関わり始めて約1年が経ちました。「マジ神AI」を使うことで認知症関連の困りごとが減少傾向にあるなど、その効果が少しずつ見えてきています。例えば、センサーのデータから夜間に起きてトイレに行く時間帯を把握。その時間帯に排泄の声がけをしたり、夜間に熟睡できるように日中の活動量を見直すなどで、ご入居者の転倒が減少傾向にあります。

また、ご入居者の方々それぞれの生活プランの計画にも、「マジ神AI」のデータを活用することで、その作成時間が短縮できることも見えてきています。これらの効果はまだ定性的で、具体的な数値にまで落とし込めていないのですが、自分のやりたい介護領域でやりたいことに挑戦できているので、私が目標とする課題解決に近づいていることを実感しています。

ご入居者の方々が快適に過ごすためには、その施設のスタッフが気持ちよく働いていることが大切。そのためには施設の運営自体が快適である必要があります。「マジ神AI」のプロダクトが介護スタッフのみなさんの役に立って、ご入居者の方々のQOLの向上にも繋がると思うと、すごくやりがいのある仕事だと感じています。

CAREER

キャリアQ.今後のキャリア

まだまだ解決する課題がたくさんある状況ではありますが、「マジ神AI」の課題を解決しつつ、介護業界全体の課題にも取り組みたいと考えています。ベネッセが運営しているのは介護施設ですが、社会には家庭内や遠隔での介護であったり、老々介護であったり、様々な介護の課題が存在します。地域と家庭を含めて、広い視野を持ってプロダクトを考えないと、本質的な介護の課題解決はできないと思っています。

例えば、認知症の兆候が出てきていれば、誤飲や誤嚥(ごえん)に気を付ける必要があります。こういった兆候や情報は施設だけでなく、家庭の介護にも役立てられると思うんです。このような知見を家族や地域のデイケア施設などにも提供できれば、今までとは異なる介護の形が創れるのではないかと考えています。

高齢社会の課題は世界の中で日本がトップリードしています。ここで介護に関する効果的なスキームを創って輸出できたら、大きな可能性に繋がると思いますね。今後、大きな需要があるビジネスだということにも、やりがいを感じています。

Casual

Meeting

MORE INTERVIEW

介護事業のグロースに確かな手応え。独立経験を活かし、価値あるサービスへ進化させたい

Businessベネッセスタイルケア

お客様のニーズに寄り沿ったデジタルマーケティングを推進。一緒に働くメンバーと新しいことに臆せずチャレンジするチームの土壌をつくりたい。

Business

営業とマーケティングの組織連携を深め 顧客の声を事業の成長に生かしていく

Businessベネッセスタイルケア

点と点がつながるところに商機 デジタルで全体のマーケティングを牽引

Business

ベネッセ新領域、社会人向け英語コーチングサービスを展開する『スタディーハッカー』 顧客志向の広告戦略で前年比問い合わせ件数130%増加

BusinessSTUDY HACKER

DX文脈のメディア露出1800件、「自由研究おたすけAI」は30番組で放送。 広報の力でベネッセの魅力を社会に伝える

Business進研ゼミ

- JOIN OUR TEAM!

- JOIN OUR TEAM!

- JOIN OUR TEAM!

- JOIN OUR TEAM!